保護者の皆様 お世話になっております。

個別学習のセルモの宮谷です。

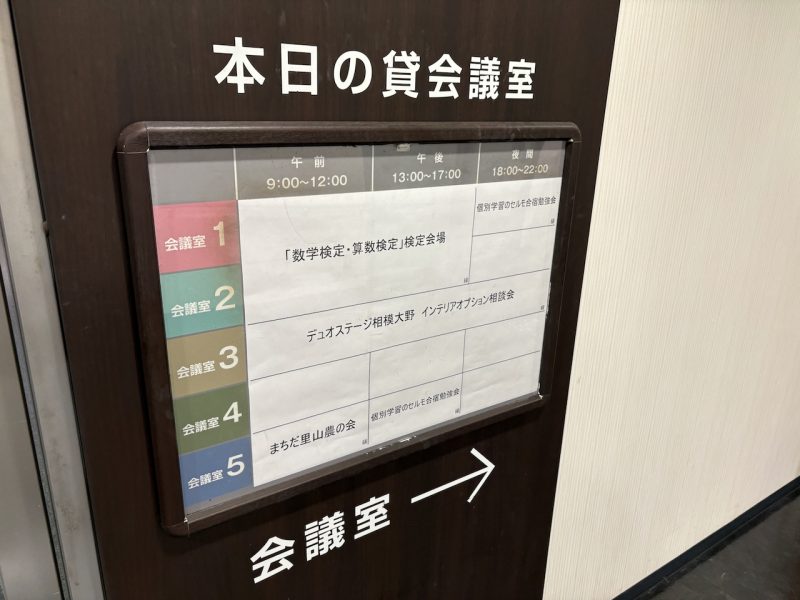

新年最初となる「第6回 合宿勉強会」を、町田駅前の「ぽっぽ町田」にて実施いたしました。

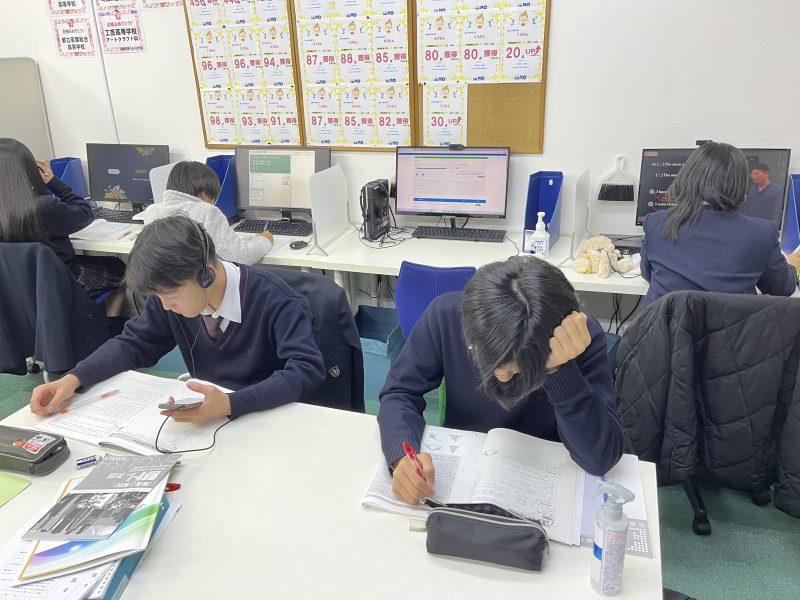

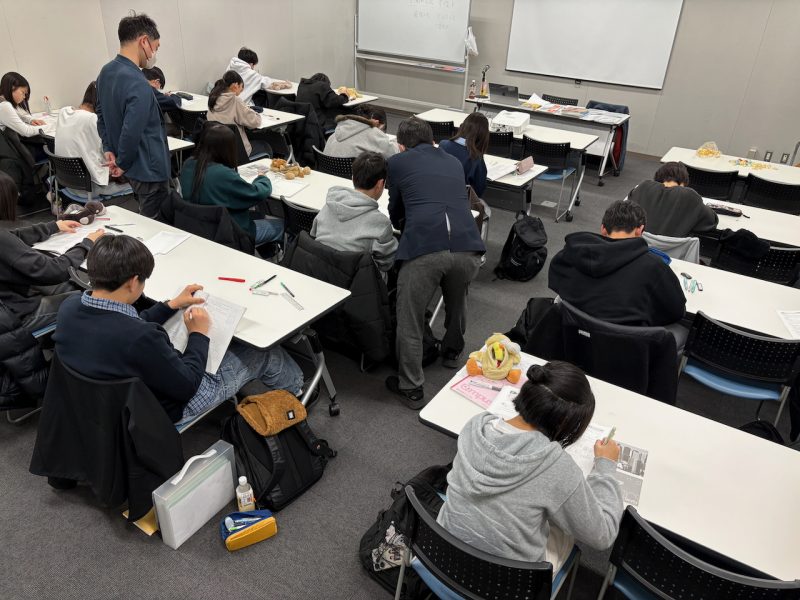

入試まで残り1ヶ月を切り、会場はこれまで以上に真剣な熱気に包まれていました。

一方で、年末年始の取り組み方により、生徒間での**「学習進捗の差」**が顕著に表れています。

予定通り教材を終えた生徒がいる一方で、課題を残している生徒もいます。

私からは生徒たちへ、 「残り1ヶ月。自分への甘えを取り除けるのは、自分自身しかいない。現状から目を逸らさず、一日一日を大切にしよう」 と、改めて覚悟を促しました。

以下、今回の重点指導内容をご報告いたします。

①数学の「証明」問題対策

令和5年度 東京都立高校過去問題大問2と4実施

都立の試験では証明問題が2問出題されます。

これは都立だけでなく、どの都道府県でも、中学校数学の理解度チェックで欠かせない問題が「証明」です。

一方で、証明問題は記述問題になるので、どうしても「避ける」生徒さんが多いのも事実です。

昨年も合宿勉強会で2回証明問題の演習・解説を行ったのですが、やはり何度も実施して慣れていってもらう必要があります。

各教室でも過去問演習は生徒さんの状況に合わせて実施を開始していますが、上位校受験の生徒さんであれば2問とも、

中堅校受験の生徒さんも最低1問は正解したいところです。

すでに数学の過去問題を5年以上やりこなして、すっかり証明問題に慣れてきた生徒さんもいます。

まだ経験が積み重ねられていない生徒さんも、この1ヶ月諦めずに取り組んでもらい、

証明の問題形式や解答方法に慣れていって欲しいと思います。

②英語の「自由英作文」対策

令和5年度 東京都立高校過去問題大問2実施

昨年度も合宿勉強会で指導時間を取った「自由英作文」ですが、年末年始の指導では、どの生徒さんも苦戦していました。

3問の解答で合計12点と配点が大きく、やはり上位・中堅校を目指す生徒さんは特典を重ねていく必要があります。

今回改めて演習と解説を実施しましたが、こちらは上位校を志望している生徒さんでも、まだまだ対応しきれていない現状がありました。

一番の問題は、問題に応じた英作文を作る時点で、日本語段階で構成が考えられていないということです。

昨日は「日本の伝統文化のお勧めを友人とその家族に伝える。」というテーマでした。

ただ、3割以上の生徒さんが「具体的な伝統文化」を思いつかず、白紙の状態であったのが気になりました。

英文自体も中学1年生+アルファのレベルのもので構わないのですが、主語+動詞…といった基本的な文章がまだ書けていない生徒さんもいました。

次回以降、もう一度この英作文については、資料を作り直し解説をしなおしたいと思います。

③社会の「歴史問題」対策

令和5年度 東京都立高校過去問題大問1,4,6実施

どの都道府県でも概ね同じですが、地理40-50%、歴史30-40%、公民10-20%が出題のバランスです。

つまり、地理と歴史は絶対にしっかり復習していく必要がありますが、以前別のblogでも書きましたが「社会の勉強を避ける」生徒さんが近年とても多く、指導側も苦戦する科目となっています。

今回は歴史の各問題を解説し、どのような傾向で出題されているか、選択問題はどのように考えていけば解答出来るか説明しました。

傾向で言うと、

①年代ごとの寺院 ②有力な権力者や天皇 ③時代ごとの改革・法律 ④時代ごとの文化

このあたりがとても出題されやすいです。

昨日は問題解説と共に、覚えておくべき寺院・天皇の説明を行いました。

必須の寺院や天皇は、歴史の教科書を今一度読み直してもらい、どういった経緯で建てられた寺院か、どういった活躍をした天皇なのか、しっかり把握しておいて欲しいことを伝えています。

ご自宅でも生徒さんの手が空いているようであれば、その旨お伝え下さい。

④社会の「公民問題」対策

令和5年度 東京都立高校過去問題大問5,6実施

出題割合は20%以下となりますが、それでもやはり上位校を目指す生徒さんは拾っていく必要があります。

トップページへ戻る

トップページへ戻る