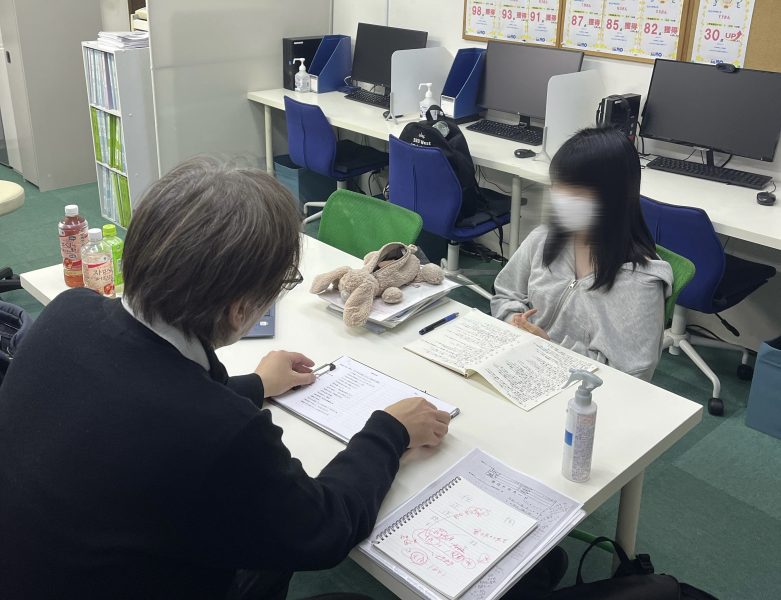

昨日は、小学校低学年のお子様が体験学習に来てくれました。

(写真は、本日合格祈願に行った野津田神社)

算数の問題に一所懸命、そして驚くほどの集中力で取り組む姿がとても印象的でした!

誰にでも苦手な単元はありますが、大切なのは「克服したい!」という真っ直ぐな気持ちです。

間違えた問題に何度もチャレンジするうちに、少しずつ正解率が上がっていく様子を見て、「よし!このまま頑張るんだよ。」と声を掛けました😊

●「算数」は、繰り返しで感覚を掴むもの

算数において何より重要なのは「慣れ」です。 数の感覚を掴むまでにかかる時間は一人ひとり違います。

学校の授業時間内だけでコツを掴む子もいれば、もう少し時間をかけて定着させる子もいます。

セルモの授業スタイルなら、自分が納得できるまで何度でも繰り返し練習できます。

また、私(教室長)が一人ひとりの「つまずき」を丁寧に見極めて指導しますので、弱点を着実に克服していけます。

●「素直な時期」を大切にしたい

もう一つ大切なのが、アドバイスを「素直」に受け入れる姿勢です。

低学年の時期は、吸収力がとても高い「素直な黄金期」。この時期に正しい学習習慣を身につけておくことが、後の大きな成長に繋がります。

思春期に入る前のこの時期に、しっかりと「できた!」という成功体験を積み重ねてあげたいですね。

●中学3年生、受験直前の戦略的な学び

話は変わりますが、とある中学3年生は都立入試に向けて「三平方の定理」を使った立体の難問に挑みました。

ここは多くの受験生が苦戦する単元ですが、難関校を目指すなら1点でも多く稼ぎたいポイントです。

それだけに、生徒さんも必死に食らいついていました。

ただ、入試まで残りわずかなこの時期、注意が必要なのが「時間の使い方」です。

トップページへ戻る

トップページへ戻る