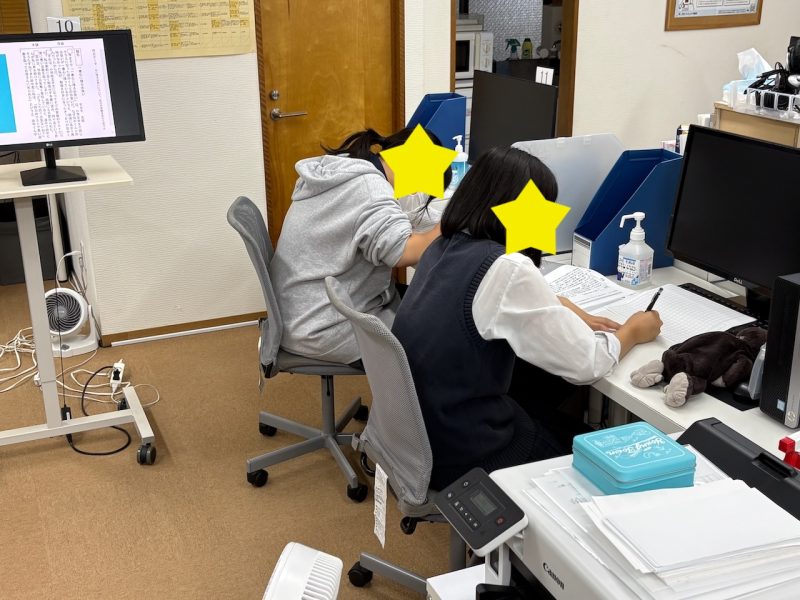

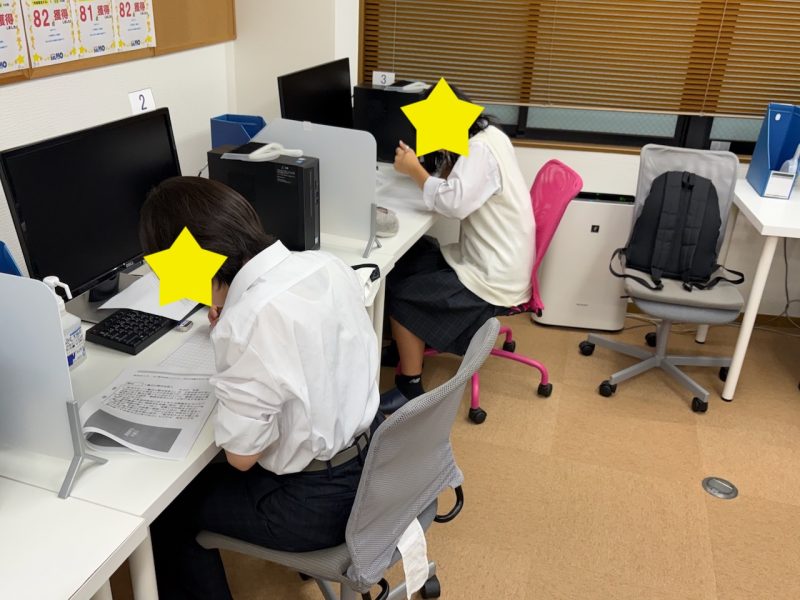

先日実施した作文練習会に参加した13名の生徒さんの作文をすべて添削しました。

土日で添削を実施しましたが、13名分で5-6時間というところでしょうか。

流石に少し疲れました(笑)作文の添削というのは、生徒さん一人ひとりの立場に立つので、とても気を使うからです。添削したものも読み返して、細かく修正しています。

各教室から保護者様宛に返却しておりますが、届いておりますでしょうか?生徒さんには印刷したものを渡しています。

さて、受験における「課題作文」には多くのチェックポイントがあります。

作文用紙の使い方や構成など細かい点は練習会で指導していますが、ここではご家庭でも確認しやすい2つの重要ポイントを紹介します。

⸻

① 大きく・濃く・丁寧な字で書く

説明会でもお伝えしましたが、作文を読むのは高校の先生方です。

皆さんのことを全く知らない「初対面の読み手」に向けて書くという意識が大切です。

そのため、字は「大きく・濃く・丁寧に」。

作文ではHB以上の鉛筆を3本用意し、芯を研いでおきましょう。

※0.3の薄いシャーペン等はおすすめしません。

また、消しゴムは必ず2個(予備含む)持参してください。

筆記用具の準備は生徒さんに任せきりだと、きちんと準備が出来ていない場合が多いので、ここは保護者さんがチェックを入れて下さい。

先日の練習会でも、消しゴムを忘れて作文が書けなかった生徒さんがいました。

字が小さい・癖が強い生徒さんは特に意識して書きましょう。

採点者は大量の作文を読むため、文字の印象だけで「読む気がなくなる」こともあります。

⸻

② 構成は「設問反復→自身の結論→詳細な説明→将来への展開」

どんなテーマでも、この型を身につけると作文がぐっと書きやすくなります。

たとえば、練習会で取り組んだR7年度の小川高校の出題は次のようなテーマでした。

「日々生活していく中で、思うようにいかないこともある。

しかし柔軟に考え、相手と理解を深めることは高校生活で大切である。

あなたの経験の中で、思うようにいかなかったことを一つ挙げ、

それをどのように考えて解決したか述べなさい。」

この場合、最初に「設問の反復」を入れてスタートします。

「私のこれまでの経験の中で、自分の思うようにいかなかったことは…」

と書くことで、読み手に出題を理解していることが伝わります。

次に「自身の結論」を述べます。

「…それは部活動でのコミュニケーションです。」のように、テーマを明確に示します。

トップページへ戻る

トップページへ戻る