塾関係者にとって一番恐ろしい季節がやってきました。

それは、中学2年生の数学で「図形の証明問題」が出題される季節になったからです。

個人的には、この「図形の証明問題」は中学3年間の数学で一番難しい単元ではないかと思っています。

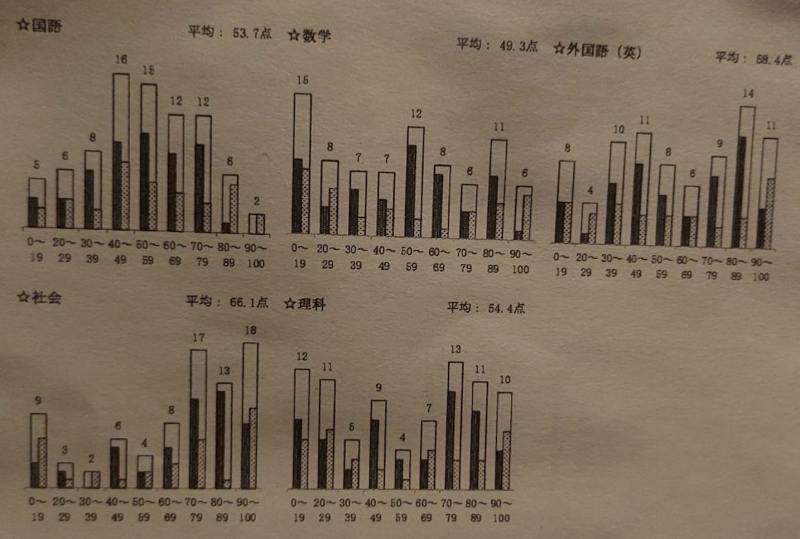

実際に、この図形の証明問題が出題範囲の中学校では、数学が10点以下の生徒さんが大量発生します。

実際に、鶴川教室の昨年の中学3年生が2年生だった時、数学の2学期期末テストが0点・1点・2点だった生徒さん達が、あまりの衝撃で入塾してくれました。

では、どれくらい難しいのか、例題を解きながら説明します。

長文となりますが、保護者様は是非この文章を読んで頂き、生徒さん達が如何に難しいことに取り組んでいるか、お感じ頂ければ幸いです。

今から説明する問題は、図形の証明問題の入門編にあたる問題です。

図形の証明問題の流れとして、

①基本的な三角形の合同条件を使った証明

②二等辺三角形の証明

③直角三角形の証明

④平行四辺形の証明

と、大まかに4段階で学習していきます。

上記の問題は①に該当します。

つまり、①の段階で図形の証明問題の学習を「難しい!」という理由で拒否した生徒さんは、必然的に②③④を勉強しないので大失点します。

また、先に言っておくと中学3年生でも「相似図形の証明」という問題が出題されるのと、都立の入試問題でも「証明問題」は高確率で出題されるので、避けて通ることは出来ません。

さて、実際にこの問題を解いてみます。

まず、図形の証明問題ですが、問題から「仮定条件」を導き出します。

仮定条件は、結論である△ABG≡△ADCのそれぞれの三角形の「辺や角」に関係する事柄で無いといけません。

問題を読むと、「∠Aが鋭角の△ABCの2辺AB、ACがそれぞれ一辺とする正方形ADEB 、ACFGを△ABCの外側につくる。」と書いています。

つまり仮定条件は、正方形の一辺はすべて同じ長さということから、

AB=AD ・・・①

AG=AC ・・・②

この2つは比較的簡単に導き出せます。

ところで、このAB=AD、AG=ACですが、例えばAB=DAやAG=CAと書いてしまうと駄目なのです。

図形の証明問題は仮定条件を書き出す際に、「対応する辺や角で答える」というルールがあるので、結論である△ABG≡△ADCのアルファベットの順番を見て解答しなければなりません。

具体的には、ABは△ABGの1番目と3番目のアルファベットになるので、△ADCからも同じ箇所であるADと書かないといけないのです。

この「対応する辺や角で答えるルール」も中学2年生の理解が難しいポイントです。

話を戻し、他には仮定条件は無いでしょうか?

正方形の特徴として、四つの角が直角=90度というのがあります。

△ABGを見てみると、∠BAGの一部として直角があります。

次に△ADCを見ると、同様に∠CADの一部に直角があります。

この2つの直角を∠BAG,∠CADから除いていみると、それぞれ∠BACとなります。

つまり∠BACは共通の角となるので、

∠BAG=∠CAD ・・・③

となります。

この①②③の3つの仮定条件より、△ABGと△ADCは「二組の辺とその間の角が同じ」となり、

三角形の合同条件の3つのうちの1つを満たします。

つまり、△ABG≡△ADCが成立します。

長々と流れを説明してきましたが、実際にテストで証明問題を解答する時は、以下のようにまとめていきます。

[証明]

△ABGと△ADCにおいて

仮定より、

AB=AD ・・・①

AG=AC ・・・②

次に、

∠BAG=∠CAG+∠BAC=90°+∠BAC

また、

∠DAC=∠BAD+∠BAC=90°+∠BAC

∠BACは共通な角であるので、

∠BAG=∠DAC ・・・③

①②③より、二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから

△ABG≡△ADC

以上となります。

これを穴埋め問題で出題する先生もいらっしゃれば、すべて解答させる先生もいます。

証明式をすべて解答させる出題形式の先生とあたった場合、何も準備していない生徒さんは太刀打ち出来ず10点以下となる場合が普通にあります。

我々としては、そのような状態にならないよう各教室で「図形の証明問題」の大切さを伝え、この証明式をきちんと書けるようになるまで指導しています。

しかし、どうしても「こんなの面倒」と考え、ノートに証明式を書くことを拒否する生徒さんもいます。

確かに難しい単元なのですが、合同条件を暗記し、繰り返し標準的な証明問題を解いていれば、そのうち解けるようになります。

「なんとかして2学期期末テストの図形の証明問題の点数を取りたい!」という方のために、合計5時間のオンライン授業をご案内しております。通常授業のおさらい・補習の位置付けです。

生徒さんの意向もあるかと思いますが、保護者さんのほうで率先してお申し込みいただいて、少しでも苦手の払拭・経験の積み重ねをして頂ければと思います。

お申し込みは下記からお願いいたします。

(中学1年生)

①不等式・一次方程式(不等式全般と、一次方程式の基礎問題)

10月29日(火) 19:00-20:30

②一次方程式の利用(一次方程式の知識を使った文章・図形問題)

11月3日(日) 8:30-10:00

(中学2年生)

①図形の合同と証明 1回目(多角形の角、平行線と角、合同条件)

10月29日(火) 20:45-22:15

②図形の合同と証明 2回目(三角形と四角形の証明)

10月31日(木) 20:45-22:15

(中学3年生)

①公民 1回目(現代社会、日本国憲法)

10月29日(火) 17:00-18:30

②公民 2回目(民主政治、経済)

10月31日(木) 17:00-18:30

なお、10月29日(火)から10月31日(木)は各教室の第5週目となり、通常授業は休校となります。

料金はセルモ生であれば無料です。

セルモ外部生の御兄弟が受講されたい場合は、無料体験授業としてお受けいたしますので、各教室までご相談下さい。

お申し込みは、下記エアリザーブからお申し込み下さい。

(注意事項)

①お申込み後の無断欠席・キャンセルはご遠慮ください。

②Zoomを用いてのオンライン授業となります。アクセスする端末の事前設定が必要です。

参加者に事前配布するプリントに同封して、事前設定マニュアルをお配りしますので、必ず事前に設定・動作確認をお願いします。※オンライン授業中の接続相談はお受けできませんので、必ず事前のご対応をお願い申し上げます。