謹賀新年、明けましておめでとうございます。

本年も何卒よろしくお願いいたします。

本日、2023年1月4日(水)から冬期講習と通常授業を再開いたします。

年末年始の関東は良い天気が続きました。

さて、2023年はどのような年になるでしょうか。

世界全体では、引き続き不確実な出来事がたくさん起こることでしょう。

とある人は、「新たな戦後が始まる。」と仰っていました。言い得た言葉だと感じました。

私もそう思います。

しかし、少なくとも私の記憶が確かな限り、この30年間不確実なことがなかった年はありません。

経済問題、自然災害、テロの発生など、様々な記憶が蘇ります。

不安に怯えるよりも、前向きに毎日一歩ずつ前進していきたいですね。

そのためには、いかに自分自身の「個」を確立することが出来るのかが大事になってくると思います。

自分が社会にどのように貢献出来るのか?個人的には、今までもこれからもその1点を突き詰めていきます。

受験生の皆さんは、目の前に迫る受験という現実があります。今年1年全体を考えるのも大事ですが、まずは目先の1日1日を大事に過ごしていきましょう。

トップページへ戻る

トップページへ戻る

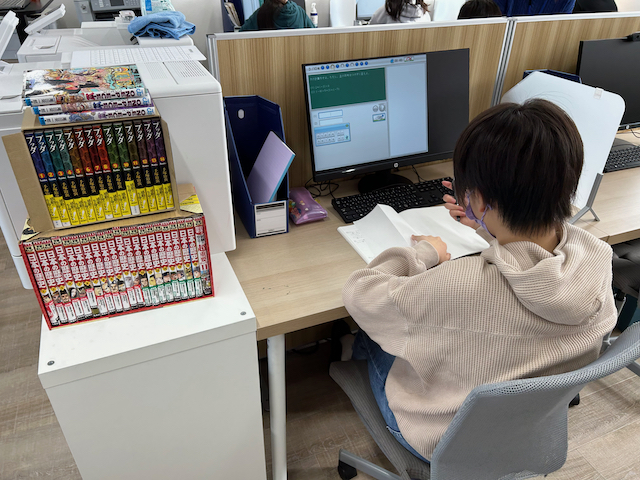

ウルトラマンが大好きな中学2年生女子生徒さんも、数学と英語を交互に勉強しています。英語は学校の進度に近づいてきましたね。数学はまだ範囲が広いですが、頑張って近づけていきましょう。

ウルトラマンが大好きな中学2年生女子生徒さんも、数学と英語を交互に勉強しています。英語は学校の進度に近づいてきましたね。数学はまだ範囲が広いですが、頑張って近づけていきましょう。