テスト範囲の1/3をチェックするだけで6つの課題を抽出! [代表:宮谷]

昨日、鶴川教室では中学1年生の生徒さんの定期テスト補習授業(参加条件あり)を実施し、「定期テストの全問解き直し」と、「解き方チェック」を行いました。

保護者さんには昨晩ご報告済みですが、やはり「得点を取れなかった原因がはっきりと」あり、それを修正することが重要です。

今回の生徒さんの場合、決してやる気が無いのではなく…、また勉強時間が足りないのではなく…、「明らかに解き方が良くない」というのが一番の問題点でした。

昨日はテスト前半の大問1から大問5(テスト範囲の1/3)を指導しましたが、主に計算問題と扇形図形の問題でした。

計算問題における課題として、

①途中式が省略されすぎ

これは小学校では計算を比較的スムーズに解けていた生徒さんにありがちなのですが、途中途中で暗算を入れていくので、中学校では精度が出ないという現象です。

中学校の数学は「正負の数」の要素が加わるため、暗算をすることにより「ケアレスミス」が非常に増えます。

いかに暗算を避け、「丁寧に式を展開」するかが精度に大きく関わってきます。

これは、受験生の合宿勉強会でも口酸っぱく伝えていることです。

「正解したければ、とにかく丁寧に!」が合言葉です。

②途中式が横にずっと繋がっている。

一つの式が終わると、その横にずっとイコール(=)を書いて、横に長々と式を書いていました。

これもあまり褒められることではありません。ずっと横に繋げていくと、脳や視野の息継ぎがしづらくなります。イラストの電車のように、長く繋がっているので、式の途中でチェックをするにしても、どこを探せば良いか分からなくなります。

イコールは原則左下に書いて、改行しながら式を展開していきましょう。

また、その式を書く場所も、問題の間の狭いところに式を書くのではなく、問題用紙や解答用紙の裏に計算のスペースを区切って書くと良いですよ。

③元の問題式を書いてから、途中式を展開する

②の、問題用紙や解答用紙に計算スペースを確保する場合、元の問題式を書いて、それを見ながら常に間違えが無いかどうかチェックしながら式を縦に展開していきましょう。

そうすると、常に途中式が元の式と整合性があるかどうか確認することが出来ます。特に、中学生は「分配の法則」という計算テクニックを使うので有効です。

実際に、昨日の生徒さんは、元の式を書かずに式を解いていたので、途中で符号が間違えていることに気づきませんでした。

④方程式は「解」が出たら、「確かめの計算(検算)」をする

これも大事ですね。方程式で導いた解があっているかどうかは、確かめの計算をしないといけません。数学の方程式で精度が低い生徒は、確かめの計算をしない共通点があります。

図形問題では、

①図形を自分でも書き、条件を落とし込む。

問題に書いている内容をきちんと認識するために、自分自身でしっかり図形を書き、条件(半径・角度など)を書き込んでください。

今回の問題は扇形の問題が「文章」で書いてあったので、この図形を目視して確認することがとても大切でした。

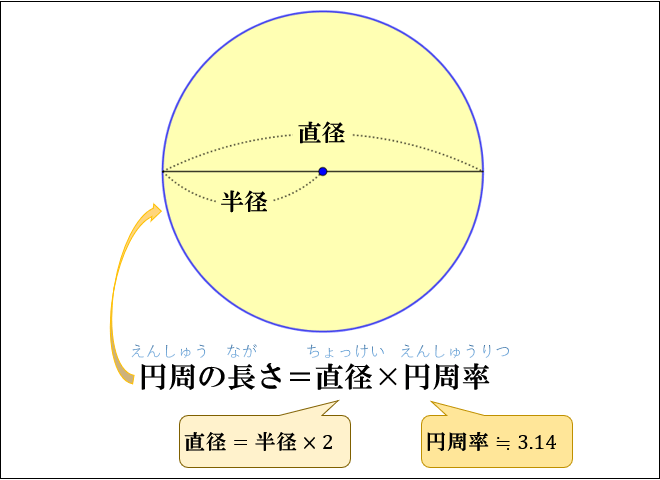

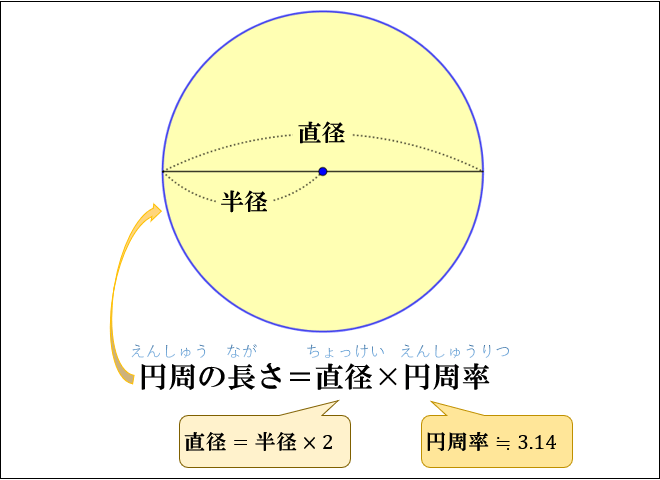

②公式を書いて、それに当てはめる

図形が苦手な生徒さんは、例えば「半径」と「直径」を間違えたり、色々誤認識していることが多いです。

テストが始まったら、忘れやすい公式をすぐに問題用紙に書き込んでおきましょう。そして、①に書いた作図をきちんと行い、公式を見ながらきちんと立式しましょう。

立式せずに、いきなり筆算に入る生徒さんがいるのですが、このパターンの生徒さんも精度に課題があります。

この様に、昨日指導した大問1から5だけで6つの課題がありました。

この課題についてはしっかり伝えている内容を理解出来る生徒さんです。あとは、実際に自分の悪い癖と向き合い、きちんとアドバイス通りに実践できるかが今後大切になってきます。

「正確に解きたい!」「高得点を取りたい」という、「生徒さん本人の思い」が必要です。

ご家庭と協力しながら、課題の解消を図っていきます。自習は大問6以降をサポートする予定です。

トップページへ戻る

トップページへ戻る