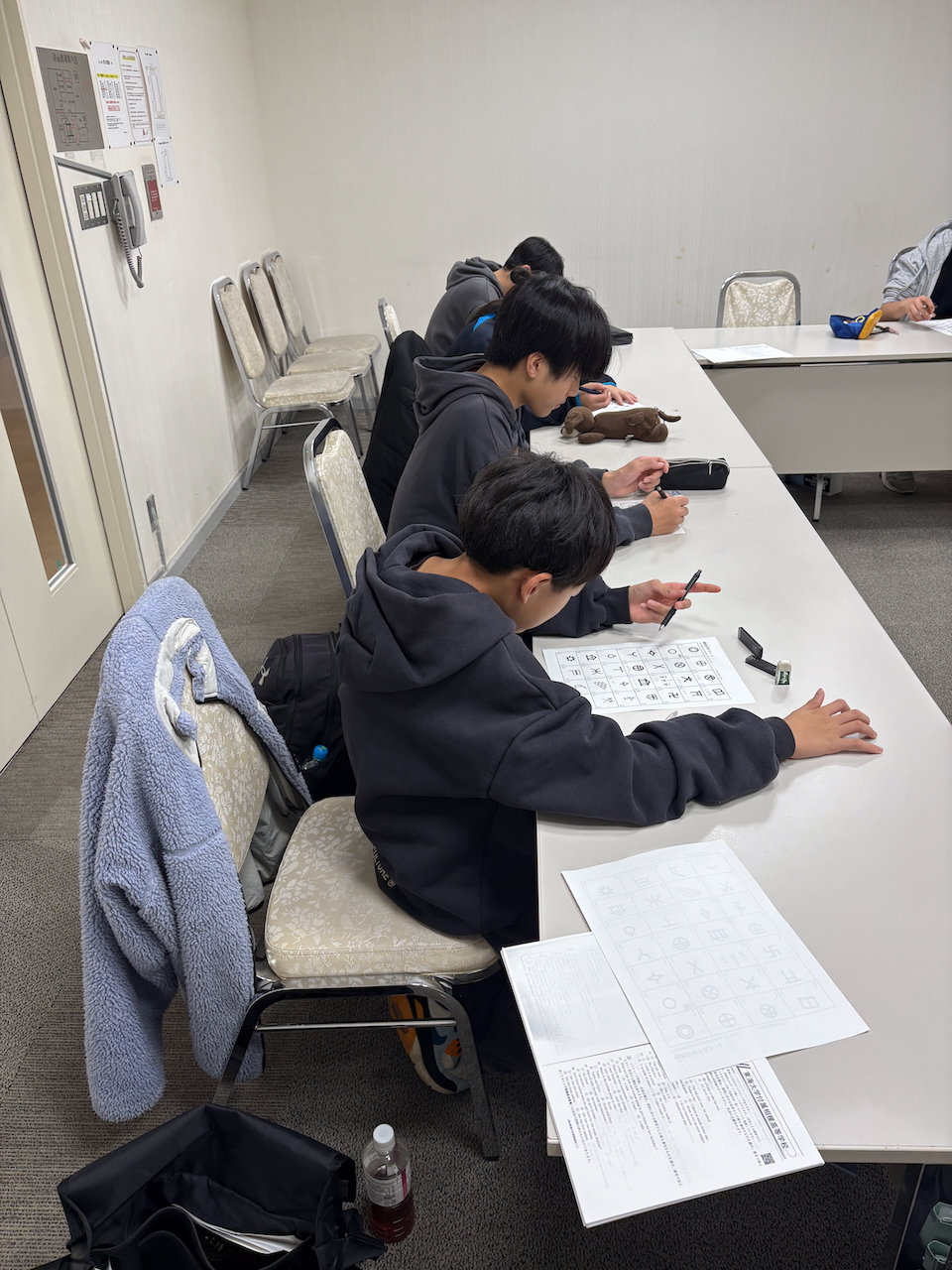

昨日、高校受験生の日帰り合宿勉強会の第2回を開催しました。

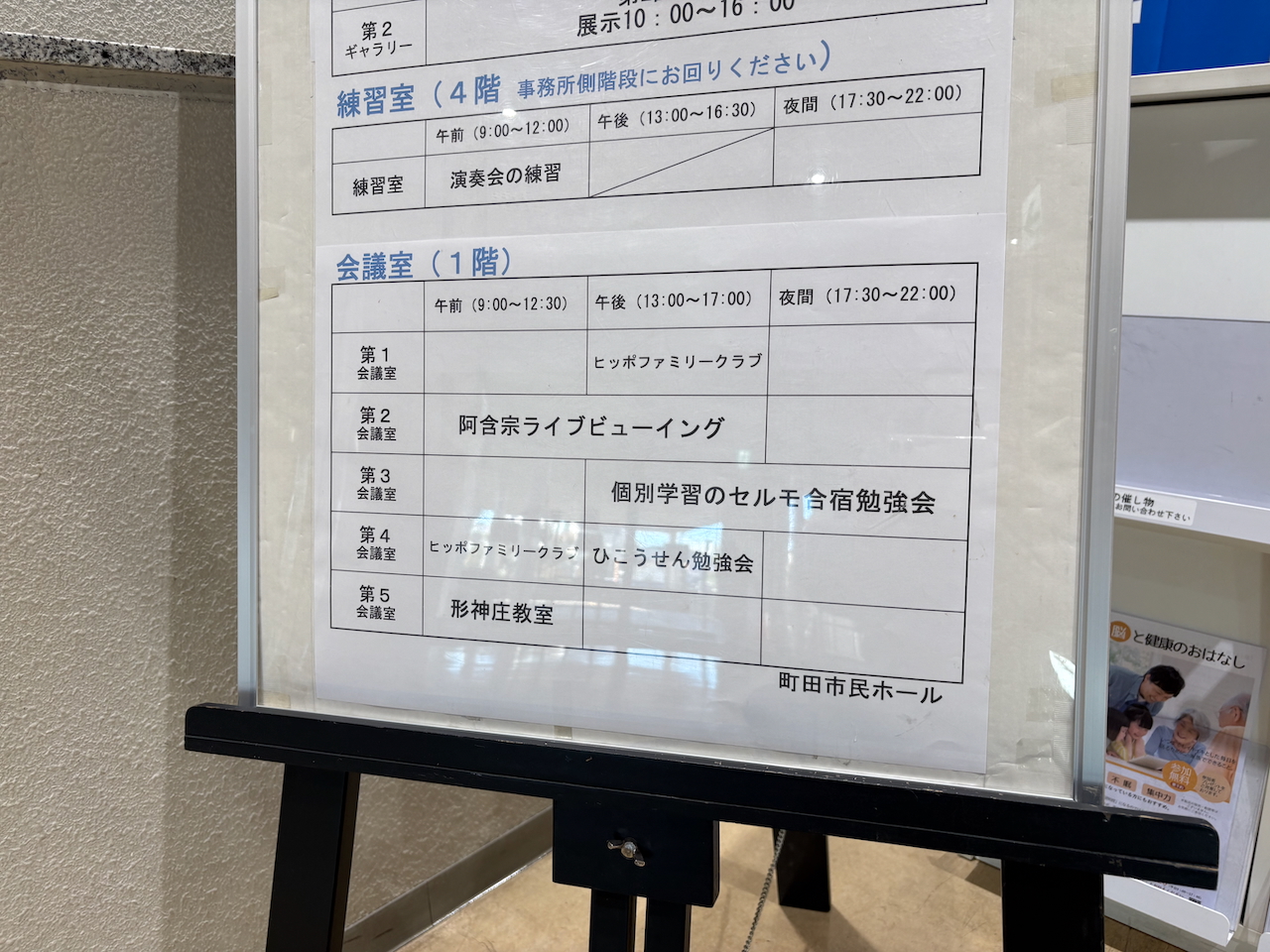

会場は町田市民ホールです。

小中学校の行事等で利用したことのある生徒さんも多いと思いますが、会議室の設備も整っており、このような勉強会の会場としても非常に使い勝手の良い施設です。

人気の会場のため、数カ月前から予約が必要です😂

前回の「ぽっぽ町田」と合わせて、町田市内では特に利用しやすい会場だと感じています。

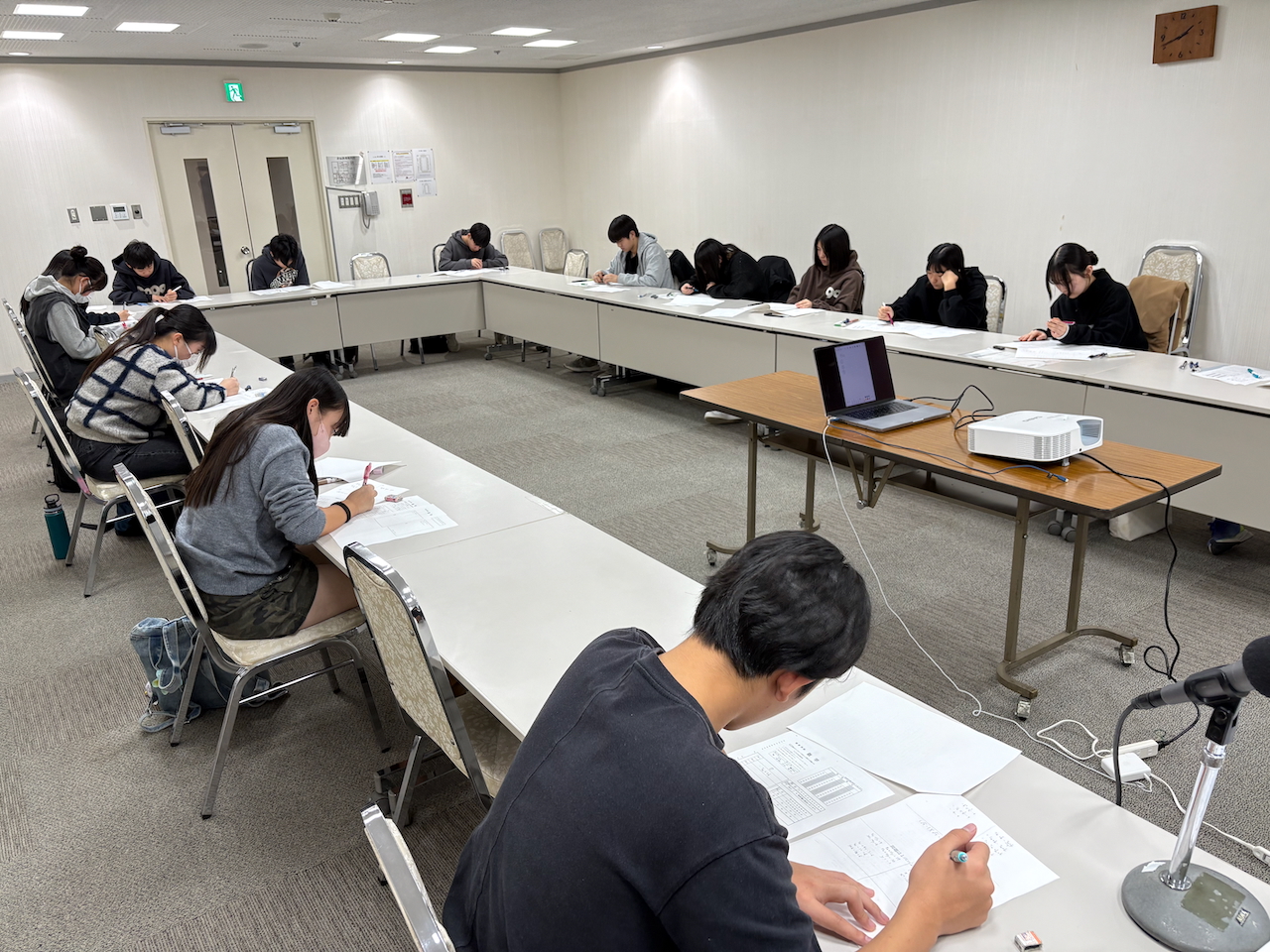

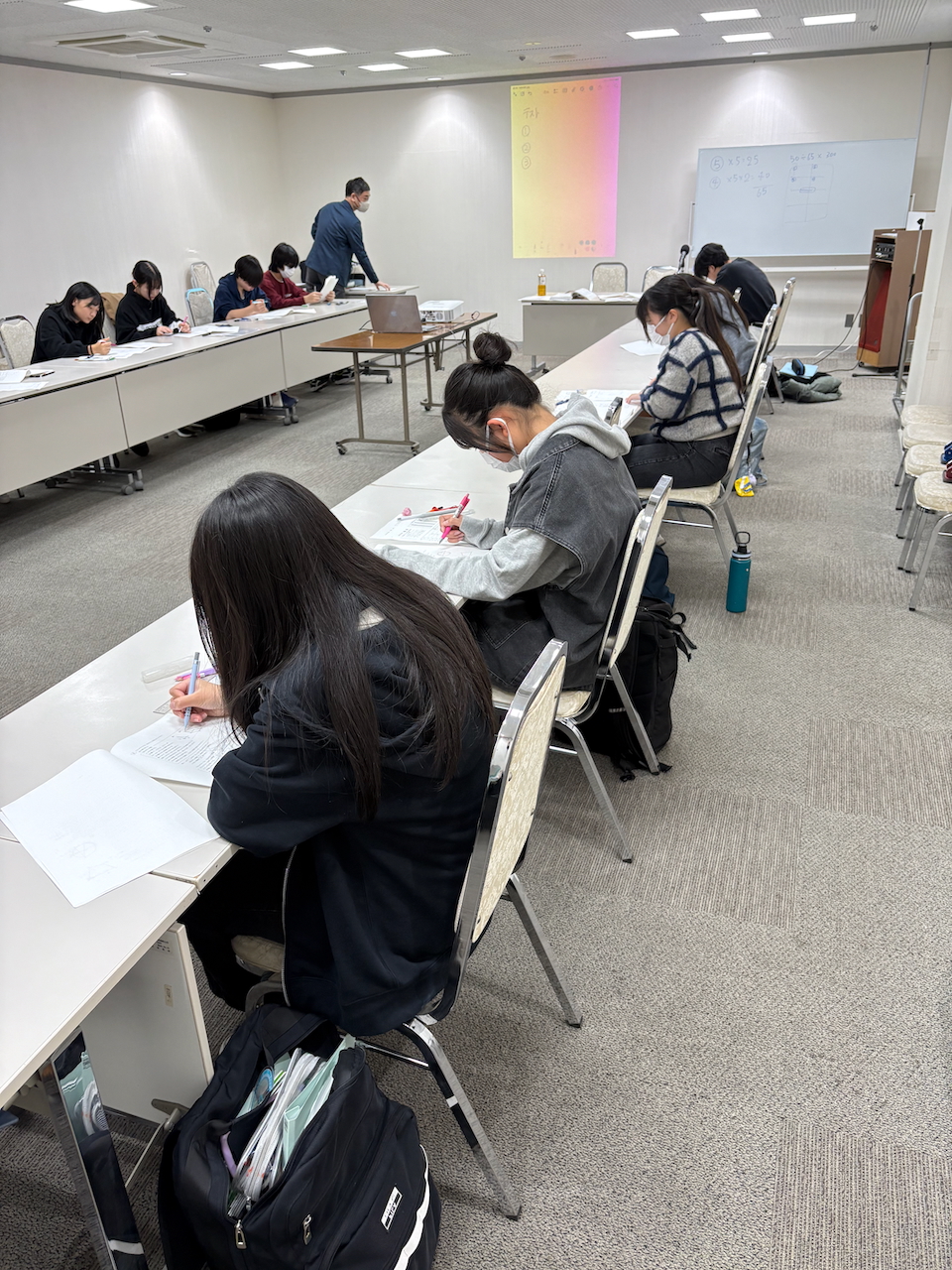

それでは当日のレポートをお伝えいたします。やや長文となりますが、ご確認いただければ幸いです。

⸻

【集合】

今回は、2名の生徒さんがバスの乗り遅れや道に迷ったことで遅刻しました。

実際の受験本番でも、遅刻は起こり得ます(過去にも数名いました)。

そのため「とにかく余裕を持って行動すること」、そして忘れ物・急な腹痛・交通遅延など、当日に何が起こるか分からないことを改めて伝えました。

そうは言っても、中学生の行動は周囲も予測しがたいことが起こります。

受験当日は、「どのように正確に受験校に到着するか」各ご家庭でもしっかり確認をお願いします。場合により、保護者様が学校正門前まで付き添いをお願いします。

⸻

【目標点の計算】

専用フォーマットを使い、仮内申(通知前の生徒さんは1学期の成績)から、志望校合格に必要な学力検査の目標点を算出しました。

生徒さんの感想は様々でしたが、「最低限この点数を超えなければならない」という現実を正しく理解出来たと思います。

ご家庭により志望校の見直しを検討される可能性もありますが、志望校を変更しても必要な努力量が極端に軽くなるわけではありません。

まずは「目の前の課題」を丁寧に積み上げていくことが最重要であると伝えました。

⸻

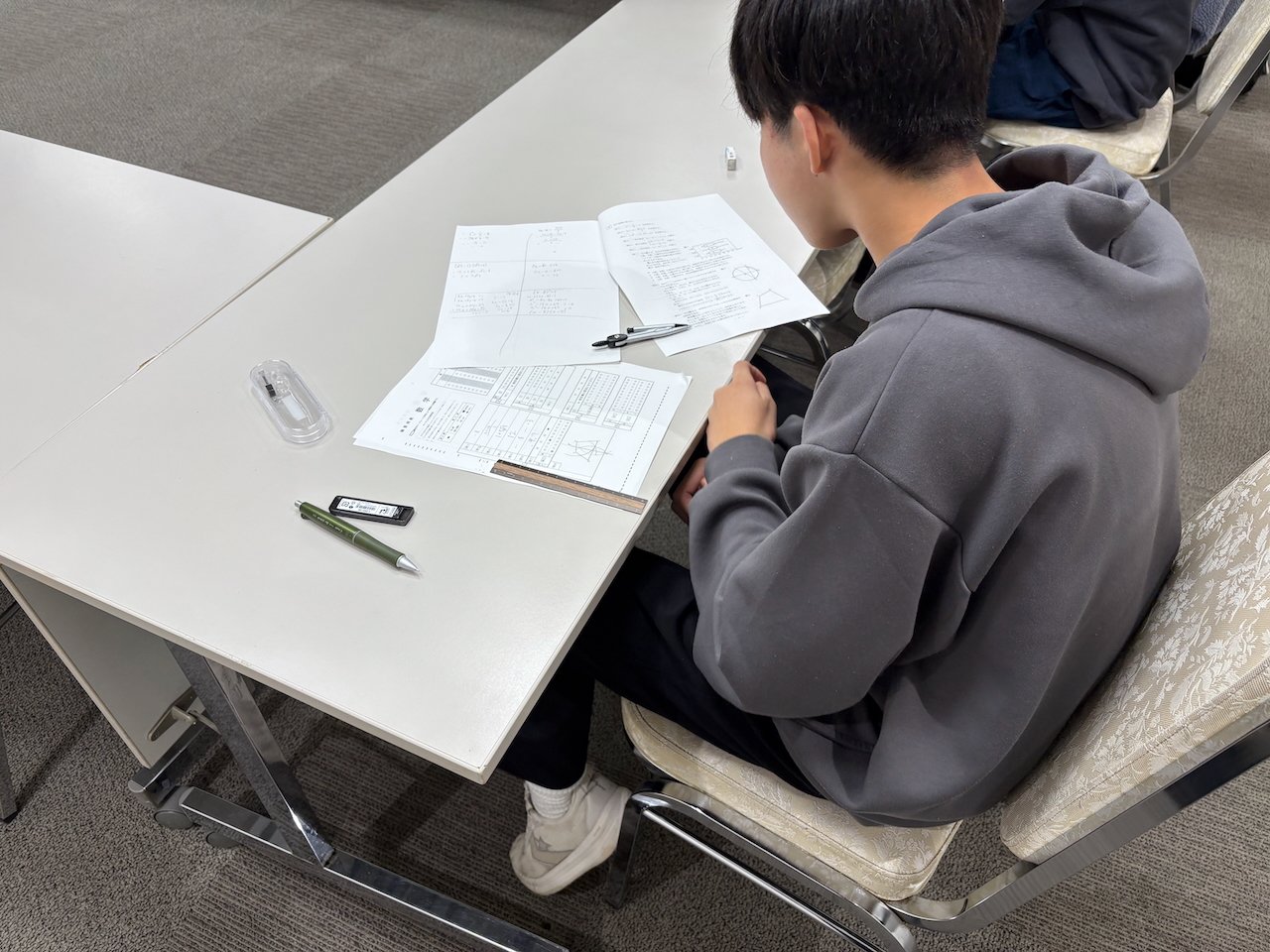

【数学 大問1・2(2回目)】

前回(1回目)は大問1・2の都立過去問に初挑戦し、多くの課題が見つかりました。

●大問1の前回の課題

夏期講習で学習していたこともあり、今年は「全く解けない」生徒は例年より少なめでした。

しかし、基礎的な計算問題の取りこぼしや、頻出問題が解けないなどの課題は残りました。

●大問2の前回の課題

初挑戦だったこともあり、ほとんど手が出ない生徒も多かったです。

今回(令和6年度)は、計算問題の正答率が上がった生徒さんが多数いました。

ただし、円周角・作図などの図形問題は依然として課題が大きく、問題傾向が少し変わるだけで対応できない生徒さんもいました。

また、今回も計算が不安定だった生徒さんは、合宿勉強会では復習にさける時間が限られるため、日頃の積み上げが必要です。自宅での改善時間をしっかり取って下さい。

⸻

【英語 大問2(2回目)】

前回は会話文の選択問題を扱いましたが、今回は大問2の中でも得点差がつきやすい「自由英作文」を専用資料を用いて詳しく解説しました。

英作文では

「文法的に間違いの無い、シンプルな英文を書く」

ことが最も重要です。

中学1〜2年生レベルの文法で十分対応できますが、難しく考えるほど書けなくなります。

今回は「この表現を使えば書ける」という代表表現や、作成手順を丁寧に説明しました。

演習では、まだテクニックを使いこなせていない生徒さんが多かったものの、前回のように白紙の提出は大きく減少しました。

引き続き、次回もよくある回答例の日本語→英作文の流れを練習する予定です。

⸻

【国語 大問3(初回)】

国語大問対策は今回が初めてです。

国語は

・漢字

・小説(物語文)

・論説(説明文)

・古典

の4分野で構成されます。

今回扱った小説は本文量が約2.5ページ。読むだけで10分近くかかる生徒もおり、「効率よく解く方法」の理解が重要になります。

今回伝えたポイントの一部は以下の通りです。

・本文は最初から全て読まない

・設問文(指示文)を2回読み、何を聞かれているのか把握する

・棒線部前後に書いている文章と関連の高い選択肢が正解

・明らかに違う選択肢が2つ、迷う選択肢が1つなど、選択肢の構造を意識する

・あまり自分の感情を入れて解くのでは無く、解法のコツに沿って淡々と解く。

国語は平均点が高く(75点前後)、中堅〜上位校を志望する生徒は「正確に取り切ること」が求められます。

⸻

【社会:地図記号】

社会の大問1では地図記号が分かっていないと解けない問題が毎年出題されます。

地図記号は小学校で学びますが、中学生の多くが忘れていました。

代表的な56問の演習を行いましたが、正答できたのは平均20問程度でした。

56すべてを覚える必要はありませんが、「最低限おさえるべき記号」を指導しています。

今回限りの取り組みとなりますので、必ず復習してください。

⸻

【まとめ】

今回も非常に内容の濃い合宿となり、あっという間に終了しました。

最後に、23日(日)に控えるESAT-Jの注意事項(余裕を持って出発するなど)を伝えました。

さて次回以降の時間割を早速考えています。

都立入試は問題の難易度が高く、「前提の説明」に時間が必要なため、演習時間とのバランスを取ることが難しい部分もあります。

生徒さんのコンディションを見ながら適切なバランスを見つけていきたいと思います。

トップページへ戻る

トップページへ戻る