昨日は本当に「いろいろあった一日」でした。

まず、鶴川教室の外側に設置した防犯監視カメラの件です。

太陽と建物の位置関係の問題で、秋冬になると日が当たらず「充電がイマイチ進まない」という課題が出てしまいました。

夏場は十分に日光が当たるのですが、季節の変化で完全に影になってしまうのです。

当初から少し心配していたのですが、やはりその懸念が的中しました。

そこで、ケーブルによる直接充電方式に変更し、カメラ自体も入れ替えることにしました。

ソーラー式のものは、別の教室に移設予定です。

こうした試行錯誤も、安全対策を強化していく上では大切な経験と前向きに捉えます。

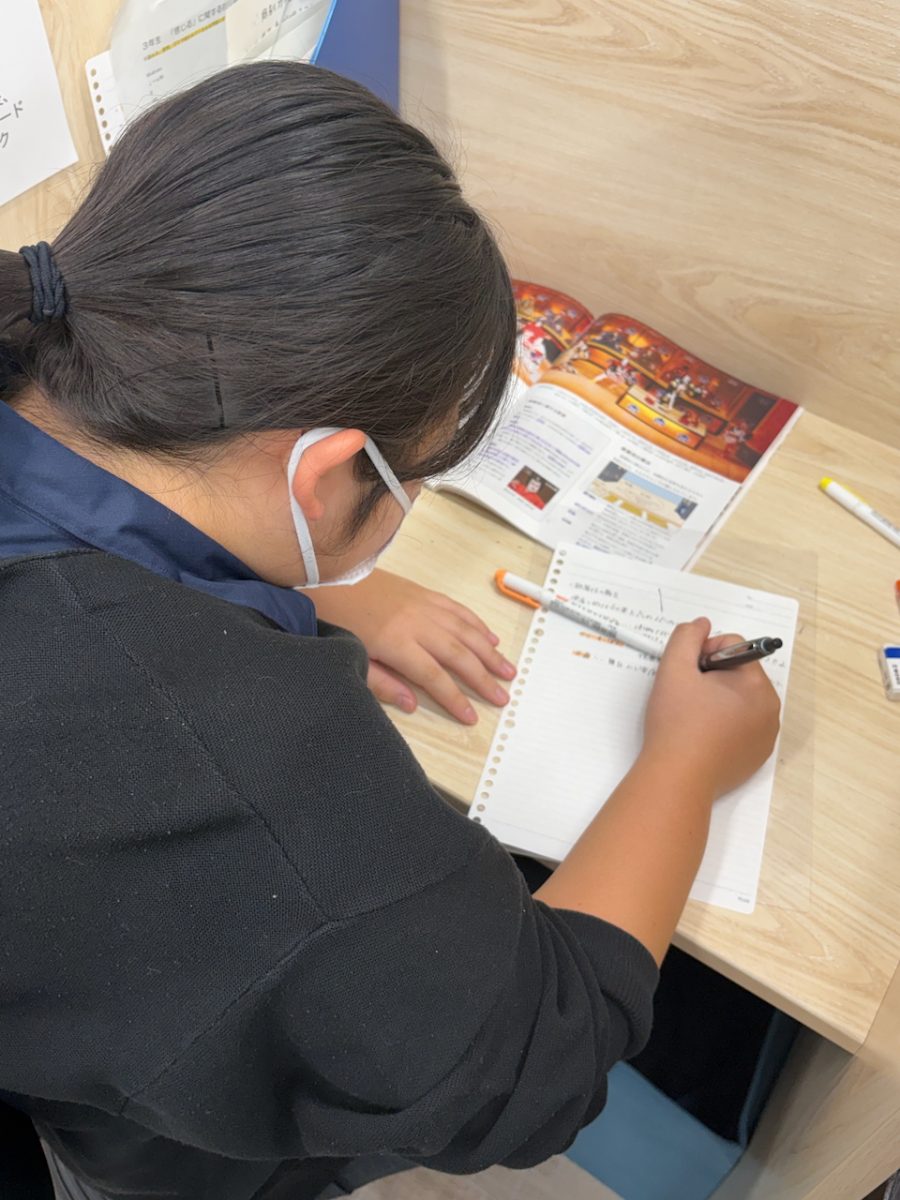

次に印象的だったのが、自習に来ていた生徒が音楽の授業の「歌舞伎」について学習していたこと。

最近の音楽の教科書には、伝統文化として歌舞伎や能などの記述が多く見られます。

その中に「出雲の阿国(いずものおくに)」という人物が登場していたのですが、生徒さんは最初「地名」だと思っていたようです。

出雲の阿国が実在した人物であり、しかも女性であることを説明すると、「へぇ、そうなんだ!」と目を輝かせていました。

ちなみにこの出雲の阿国、私の好きな漫画『へうげもの』にも登場する安土桃山時代~江戸初期の人物です。この出雲の阿国の踊りと、当時文化的に流行していた「傾奇者(かぶきもの)」が混じって、「歌舞伎」がうまれました。

興味を持ってくれたようで嬉しかったです。

👉 出雲の阿国(Wikipedia)

その後の授業の合間には、少しほっこりする出来事もありました。

お母様の仕事の関係でお迎えが遅くなり、教室で待っていた小学生の生徒さんが何度も窓の外を覗いて「まだかなぁ」と言っています。

「あと何分くらいで着くって連絡あったよ」と伝えても、「もっと早く来るかもしれない!」とニコニコしながら外を見続ける姿が微笑ましかったです。

本当にお母様が大好きなんですね。

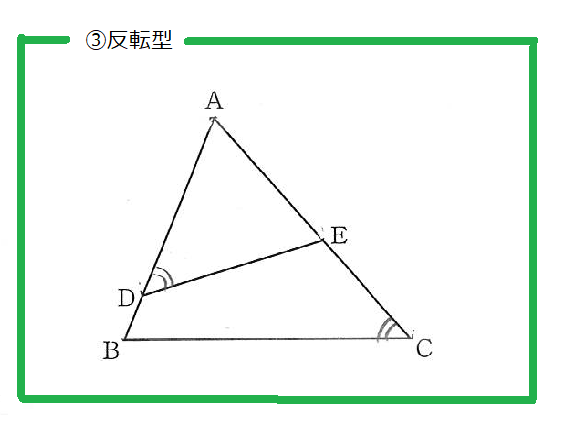

そして夜の授業では、図形問題の指導に想いをはせました。

中学3年生は相似図形、中学2年生は合同図形に入りましたが、どちらも“作図”を避ける生徒が多いのです。

図を丁寧に描いて条件を書き込めば、正確に比例式や角度を導けるのですが、どうしても「面倒だから書かない」。

その結果、間違いが増えてしまいます。

トップページへ戻る

トップページへ戻る