昨日の13日の授業で冬期講習終了がしました!

※病欠の振替授業等を除き

生徒の皆さんお疲れ様でした!

先日の冬期講習頑張った生徒さん(小学生編)に続き、中学生編のBlogです。小学生ももう一人追加したいと思います!

①得意が出来たで賞!

小学生で追加紹介するのは、小学1年生の生徒さん😊

「三連休疲れた〜。明日から学校嫌だ〜。」とブツブツ言いながら勉強していたのですが、もうすぐ小学1年生の算数の教科書範囲が終わりそうなことを伝えると「え?終わるの?やった!頑張る!」と急に気分が変わったようで、その後は頑張ってくれました(笑)

授業終了後もお母様が迎えに来るまで、教室で宿題をやっていて「全部終わった!」とのことでした。冬期講習で、国語や算数を沢山勉強してくれました。

最近の小学校低学年の問題は意外と難しく、こうやって先取り学習しておくと、学校でも余裕を持って取り組めますね。

この冬休みの感想を聞いてみると、「何時何分」が得意になったのが一番嬉しかったとのことでした😊

次は中学生です。

②もっと早く通塾しておけば良かったで賞

中学1年生の生徒さん。

最近ご入塾されたばかりなのですが、お話をすると「こんなんだったら、もっと早く塾に来ておけば良かった。」とのことでした。

中学校に入学してから数学の多くの範囲が分からなくなったのですが、セルモで素数・自然数・絶対値・不等号・数直線など、数学の基本の用語や定義について学び直しています。

ここでつまずく生徒さんが多く、この生徒さんも例外ではありませんでした。

特に、不等号と数直線の問題を苦手としていたのですが、これらの意味や解き方のコツを伝え直すと、一気に問題が解けるようになりました。

元々集中力はあり一所懸命取り組める生徒さんなのですが、解き方のコツを掴めずに迷子になっていたわけです。

昨日は正負の数の計算も一部復習しましたが、こちらも自己流の解き方になっていたので、その点も修正しました。

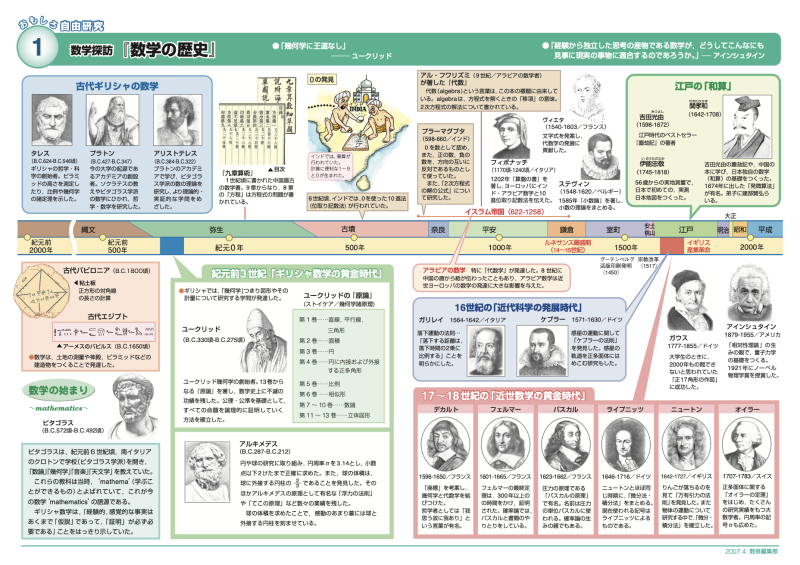

数学は4,000年以上の歴史があり、特にいま中学1年生が学習している内容は紀元前300年頃には確立していた内容です。長年研究尽くされているので、その研究結果に沿った解き方が一番です。

出典:地域教材社

つまり、あえて独自の解き方で解く必要はなく、スタンダードに解くことが精度を高める一番の近道です。

学校の授業では、「貴方の解き方は間違えていて、それでは精度高く解けないよ?」と言ってくれる存在はいません。

タブレット教材も、その生徒さんの癖や勘違いを指摘してくれることは無いので、このあたりが塾で指導を受ける意味合いだと思います。

③謙虚に取り組んでいるで賞!

とある中学2年生の生徒さん、数学は中学2年生の教科書が昨年末終了しました。冬期講習では、理科・社会の3学期テスト範囲、通常授業で数学・英語と、計画的に学習出来ています。

数学は年始から、3学期学年末テストに向け、2学期期末テスト以降に学習した各単元のまとめ問題や、1/2学期の範囲についても一年の総まとめとして出題される可能性があるので、すべての単元のまとめ問題を順に学習しています。

トップページへ戻る

トップページへ戻る