1学期も終盤に入り、新たなご入塾がございました。

小学1年生と中学2年生の生徒さんです。

お二人共、内部生の方のご紹介でした。ご紹介でのご入塾は大変嬉しいです。

紹介するということは、教室のことをご信頼頂いているわけですからね。

早速今週から授業が始まりますので、1学期の課題を解消出来るよう頑張っていきましょう!!

丁寧に落ち着いて課題に取り組んで下さい。分からない箇所は分かりやすく、間違えを減らせるよう学習のコツをしっかりお伝えしていきますね!

夏休み明けの2学期には、自信を持って学校の授業に取り組めると良いですね!

ちなみに、小学校低学年を受け入れることの出来る個別塾は以外と少なく、4年生や5年生からの受入が多いですね。

学習指導において、実は中学生よりも小学生のほうが難しいことが関係しています。特に、知識量や学習の経験が浅い小学校低学年の生徒さんに正しく理解してもらうには、噛み砕いた説明や繰り返しの説明が必要です。

また学習時の落ち着きなど配慮すべき点も多々あるので、その点で受入していない塾さんが多いのです。

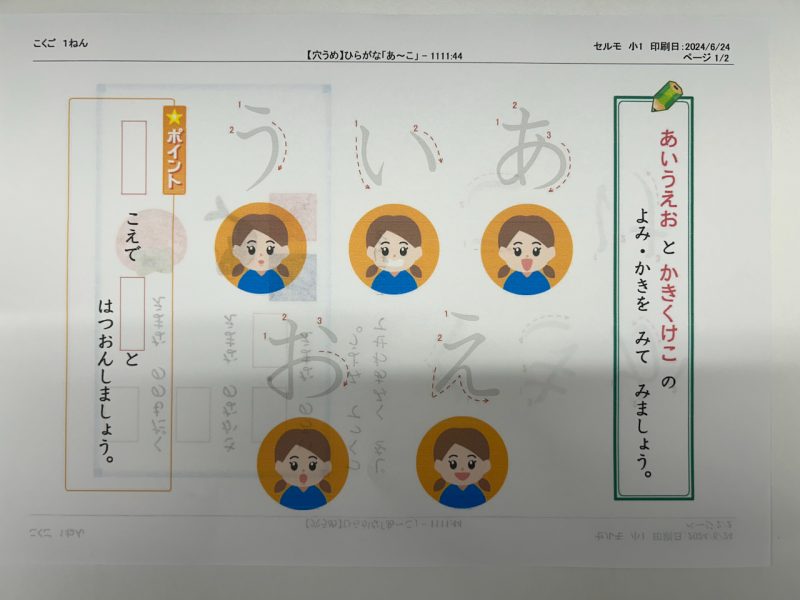

しかし、セルモはどちらの生徒さんも集中出来るデジタルAI学習システムと社員講師のサポートで、小学1年生の方でも全く問題なく学習出来ます。

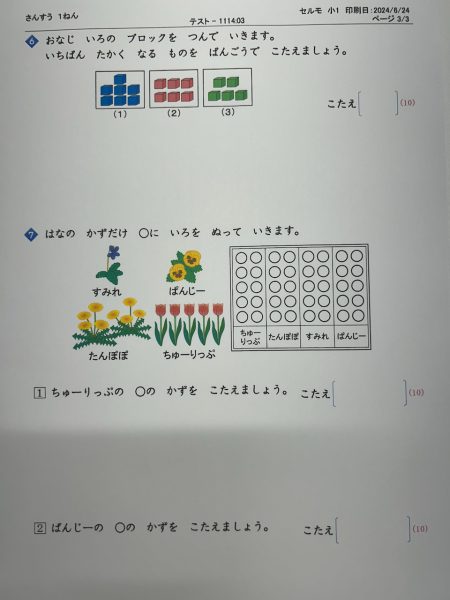

セルモのデジタルAI学習システムは、低学年の生徒さん向けに色々カスタマイズされています。

単にデジタルで学習するだけなら様々なツールが誕生していますが、しっかり書き取って学習出来るよう、様々な専用プリントが連動して用意されています。

問題の板書プリント、レクチャー(基礎解説)の穴埋めプリント、ひらがなやカタカナの練習の専用プリントなど、多種多様に用意されています。

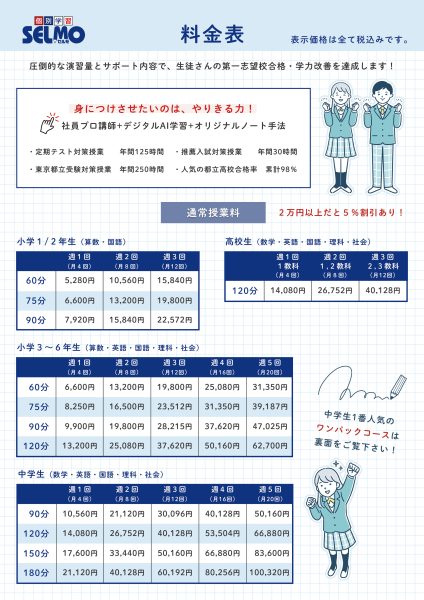

さらに、小学1/2年生は料金をお安く設定しています。1時間あたり1,200円の授業料ですので、「本当は個別指導が良いけど、料金が高いからなあ?」という保護者様のお悩みも解消出来ます。

トップページへ戻る

トップページへ戻る